水玉(みずたま)

お水を入れてお供えします。朝の一番初めの水をお供えするのが良いでしょう。

お供えするときは、ふたを取っておきます

水玉のページはこちらです

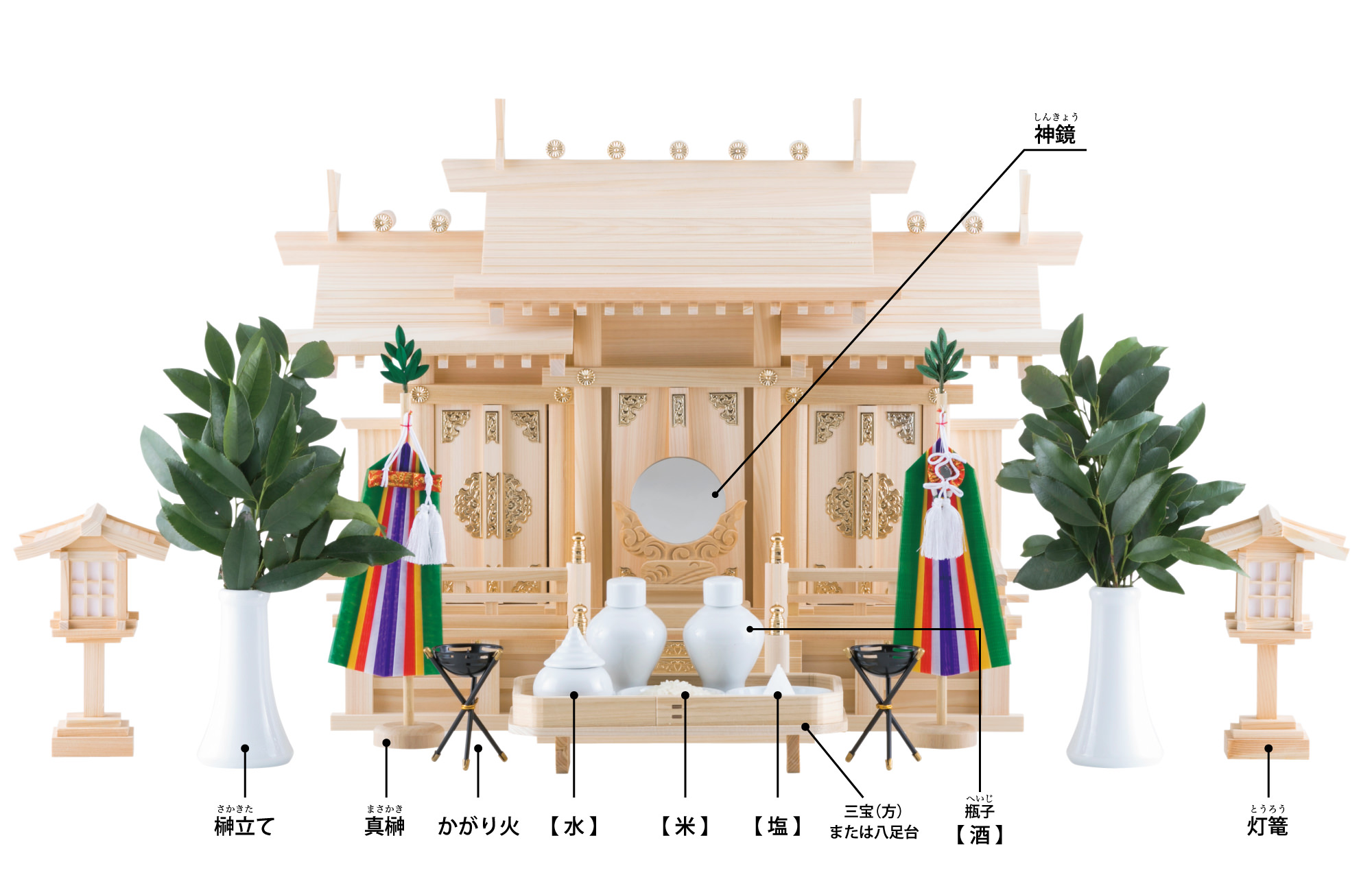

神具について見ていきましょう

神棚には水玉、皿、榊立て、瓶子、神鏡を揃えるのが一般的です。

丁寧にお供えするために八足台や三宝に神具を乗せてお供えします。

そのほかに真榊やかがり火、灯篭などを設置するとより丁寧なおまつりができます。

それぞれの神具の説明になります。

丁寧にお供えするために、三宝または八足台に乗せておまつります。