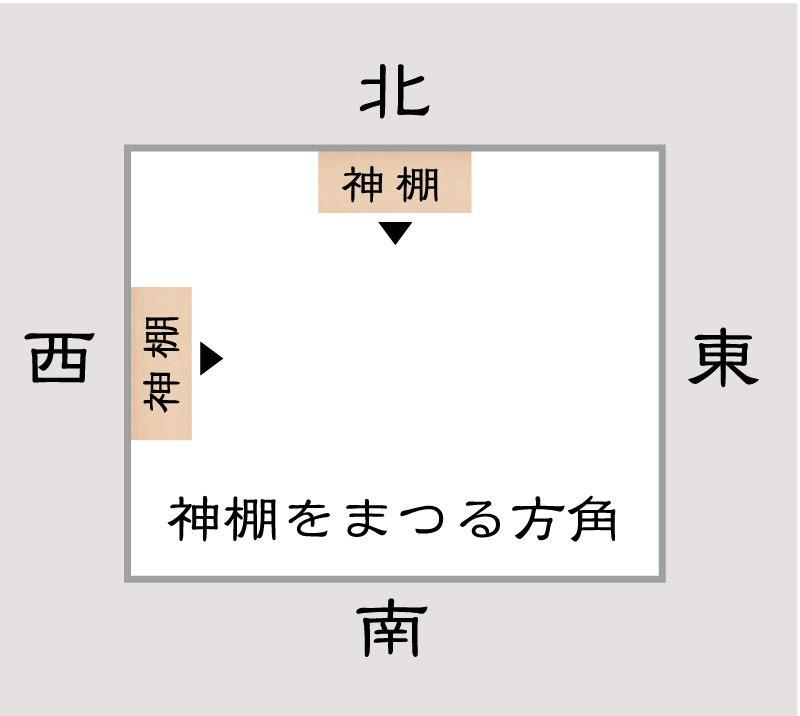

神棚の位置・方角・配置について

神棚は家の中で家族が親しめる明るく綺麗な部屋に祀りましょう。天井近く、目線より高い位置になるような場所が理想的です。

神棚の方角は、神棚の正面が「南向きまたは東向き」に設けることが理想です。

和室やリビングなど家族が参拝しやすい場所にするとよいでしょう。

トイレと背中合わせの場所や人が出入りするドアの上などは避けましょう。

また、神棚と仏壇は同じ部屋に設置しても大丈夫ですが、向かい合わせにすることは好ましくありません。

(拝礼するときにどちらかにお尻を向けてしまうため)

※家の造りによっては難しい場合もございます、その時はこだわる必要はありません。

神様への敬いをもって「できるカタチでおまつり」しましょう。

なによりも神様を大切に想う気持ちが一番大切です。