玄関

外から入って来る悪い運気を祓い清める意味があると言われています。また、良い運気の入り口にもなる場所なので更に瑞々しく神聖な運気となります。

下駄箱の上や目立たないところに置いても大丈夫です。

盛り塩について詳しくご説明させていただきます。

まずは盛り塩とは何か、そして盛り塩の置く場所や、盛り塩に使う塩の種類、盛り塩の形、盛り塩の盛り方(作り方)、さらに盛り塩の処分方法などをご案内致します。

盛り塩は災難を祓い、運が開けるようにという願いを込めて行われている風習です。

古来、「海(海水)」を意味する「塩」は禊と同様に穢れを祓い清める意味あるといわれています。

これは古事記の中で伊邪那岐尊(いざなぎのみこと)が黄泉の国(死者の国)から帰った時に、海で禊(みそぎ)をして穢(けが)れを祓ったと記されています。

また、平安時代当時の人々は家の戸口に塩を盛ることで、塩が好物の牛の足を止めて、牛車に乗った高貴な方を自宅に招き入れることが叶うと言われていました。やがてそれが客の足を招く縁起物として定着するようになったそうです。

神社においても塩は必ずご神前にお供えされます。家庭でも神棚には酒・米・水とともに塩がお供えされます。古来より大変貴重で大切なものゆえに、神様にお供えされていました。さらに、神道において塩は『お祓い』という意味を持ちます。古来より塩は、神秘的で聖なる物として捉えられていました。そこには厄を祓い清める力があるとされ、家の祓いや土地や諸々の祓いに用いられてきました。地鎮祭で土地の四方に塩をまいたり、木の伐採や井戸埋め・家屋の解体時等で塩をまいた経験のある方も多いのではないでしょうか。

一般的には人の出入りがある玄関や水場に盛り塩を置く場合が多いです。

一般的には円錐形・八角錐形に塩を盛ります。

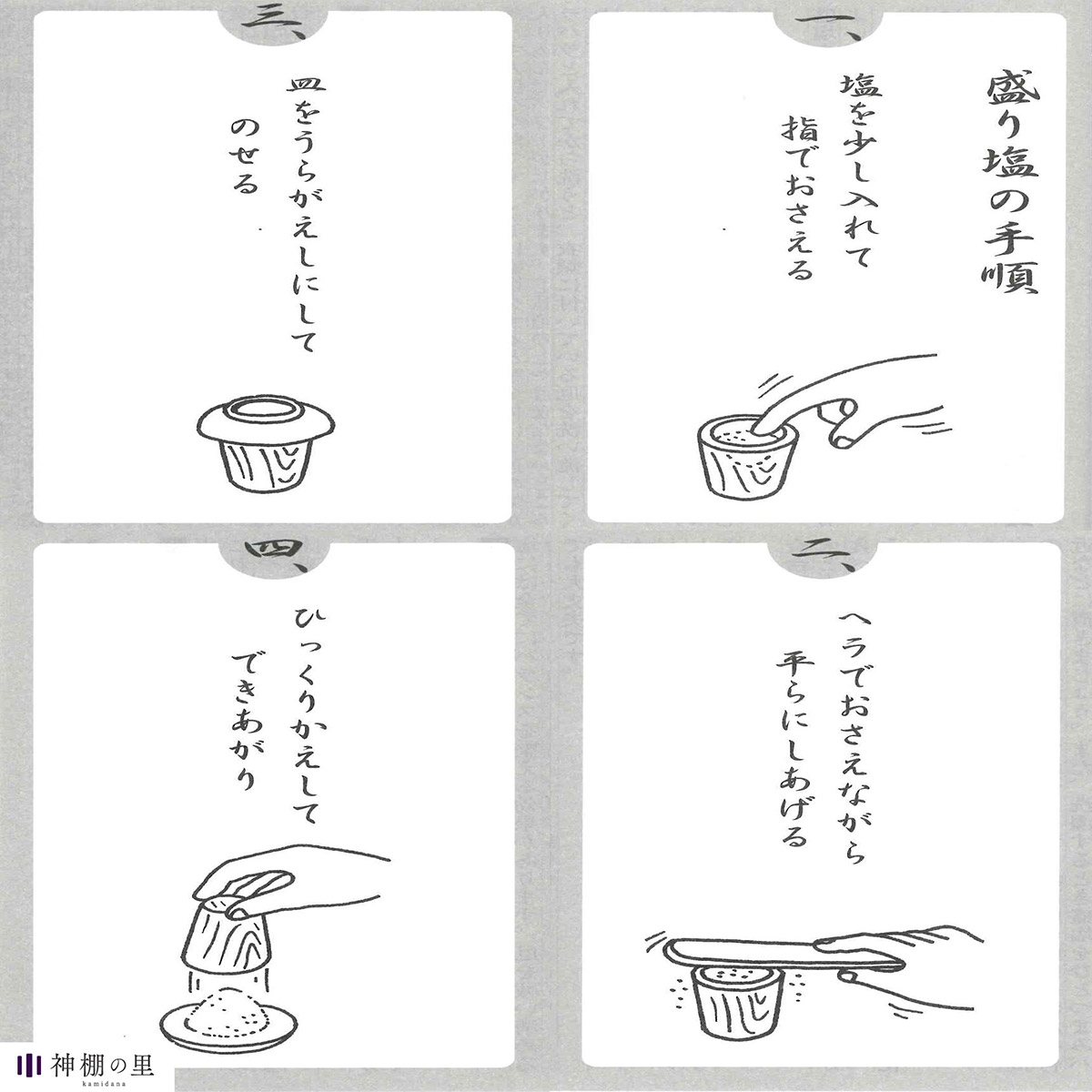

盛り塩の作り方と必要なもの、そしてきれいに作るコツを図解で説明いたします。

フィルムシールを剥がしてお皿に盛るだけで誰でも簡単にきれいな八角盛り塩が作れます。

あらかじめケースに塩が詰められているため手をよごさず手軽に作れる盛塩ができました。

風水において、黄色は喜びや楽しみなどの明るい運気を引き寄せて、幸せを育む色。

黄色と言うと金運アップをイメージする方も多いと思いますが、これは黄色の持つ「土」の気がお金を生み出すことに由来しています。

黄色には変化や革新のパワーもあるため、停滞する運気を好転させたい時にもおすすめ。

清めの盛り塩八角に当社の地場である静岡県榛原郡川根本町のゆず粉を混ぜ、八角形のお皿とセットしてお送りいたします。

先がうまく尖らなかったり、途中で崩れてしまった場合には作り直していただいて構いません。

特に厳格な決まりはございません。

神棚の神饌の取り換えと同時期の毎月1日,15日に取り換える場合や、月に2~3回程度行う等、無理の無いようルールを決めてお取り替えするといいでしょう。

ただし、盛り塩の形が崩れたり、汚れてしまった時には取り替えましょう。

使用済みの盛り塩はきれいな川に流すと言われていますが、現代の暮らしでは難しい場合が多いと思います。

そのような場合はキッチンに流す、ごみとして処分するのも良いでしょう。

御手洗には流さない方がいと言われているので注意が必要です。