七夕-織姫と彦星のおはなし-

伝統的な日本の風習

「たなばた」または「しちせき」とも読み。

古くから親しまれている日本の節句行事とも言われています。

日本人には欠かせることのできない、現代でも親しまれている風習です。

七夕の習わし

「七夕」は、奈良時代に中国から日本へ伝わったと言われています。

古来中国からの神話と、元々日本にあった 棚機津女(たなばたつめ) の伝説が混じり合い、「七夕」という節句行事になりました。

日本では五色の短冊を、中国では五色の糸をつるし技芸の上達を祈りました。

また、サトイモの葉の露で墨をすると習字が上達すると言われていたことから「七夕」はこれらの祈りを込めた祭りとされていたそうです。

また、七月七日の夜にだけ逢うことが許された「織姫と彦星」の神話も中国より伝えられたと言われています。

織姫と彦星のお話

天空で一番偉い神様「天帝(てんてい)」には、「織女(しょくじょ)」(=織姫)という娘がいました。

織女は神様たちの着物の布を織る仕事をしており、天の川のほとりで毎日熱心に機(はた)を織っていました。遊びもせず、恋人もいない織女をかわいそうに思った天帝は、天の川の対岸で牛を飼っているまじめな青年「牽牛(けんぎゅう)」(=彦星)を織女に引き合わせ、やがて二人は結ばれ結婚しました。

結婚してからというもの、二人は毎日遊んで暮らしていました。織女が機を織らなくなってしまったので、神様たちの着物は擦り切れぼろぼろになり、牽牛が牛の世話をしなくなったので、牛はやせ細り、病気になってしまいました。

これに怒った天帝は、二人を天の川の両岸に引き離しました。二人は悲しみのあまり毎日泣き暮らし、仕事になりませんでした。それをかわいそうに思った天帝は、二人が毎日まじめに働くならば、年に一度、七月七日の夜に会わせてやると約束をしました。そして七月七日の七夕の夜、織姫と彦星は待ちに待った「再会」という願いをかなえます。

やがて人々は「二人のように、願い事がかないますように」と、短冊に色々な願い事を書き、笹や竹の葉に飾るようになりました。

冬でも緑を保ち、まっすぐに育つ生命力にあふれた笹や竹には、昔から不思議な力があると言われてきました。神聖な植物ゆえに、そこに神を宿すことができるとも言われています。祭りの後、笹や竹と一緒に川や海に飾りごと流す風習には、笹や竹に穢れを持って行ってもらうという意味もあるそうです。

現在でも七夕の時期になると色鮮やかな七夕飾りが飾られ、七夕祭りを行っている神社も多くあるのではないのでしょうか。

神社へお参りの際はぜひ、この神話をもとに違う視点で参拝に行くのもいいですね。

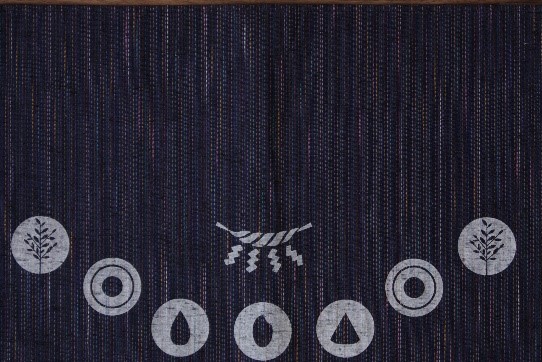

丁寧に織られた縞模様が美しい、遠州織物の「お祀りマット」

静岡県浜松市、遠州地方の伝統技術「遠州綿紬」。

製造する ぬくもり工房 のある浜松市は遠州織物として歴史が古く、織物の神さまをまつる初生衣(うぶぎぬ)神社が鎮座し、毎年伊勢の神宮に神御衣を収める「おんぞ祭り」が執り行われています。

シャトル織り機でゆっくりと丁寧に織られた生地は美しい稿模様と洗うたびに風合いと愛着が増す優しい肌触りが特徴です。

神棚を丁寧にお祀りできる敷きものが欲しい、といったお客様のお声から誕生した商品です。

今回のお話にも出た天の川をイメージして作られたお祀りマットもございます。

商品名:お祀りマット 天の川

なないろ紬と言い縦に六色、横に一色と七色の糸を織り込んだ、表情豊かな生地です。

季節によって変わる気温や湿度に合わせ、職人が丁寧に調節をし、作り上げています。

使い込むほどに優しい風合いが増し、日本色の美しい色合いと柄が特長です。

是非、ご家庭にある神棚をお洒落で丁寧にお祀りしてみてはいかがでしょうか?

お祀りマット(遠州面紬) ※こちらからご覧いただけます。

https://kamidananosato.jp/?mode=cate&cbid=2450119&csid=33