神さまと繋がるお正月

毎年2回行われる「大祓(おおはらえ)」という、日本の神道儀式はご存知でしょうか。

6月に行われる夏越の大祓(なごしのおおはらえ)は、半年間の罪や穢れを祓い清め、

新たに良き半年をお迎えする行事(夏越の大祓の記事はこちらからご覧ください。

https://shizuokamokko.com/news/1480.html/)。

それに加え残りの半年間の罪や穢れを祓い清める年末の行事が、

年越しの大祓(としこしのおおはらえ)です。

大祓では無病息災を祈るため茅(かや)や藁を束ねた茅の輪を神前に立ててくぐります。

茅の輪とは?

大祓の時期に神社の境内や入口に置かれる竹や茅草(かやぐさ)藁などで作られた直径2・3メートルの輪。輪をくぐり半年の穢れを祓います。

茅の輪のくぐり方。

一、茅の輪の正面で一礼をします。

二、「蘇民将来」と繰り返し声に出しながら輪をくぐり左へ周り、再び正面へ。

三、輪をくぐり右へ周り、再び正面へ。

四、最後に輪をくぐり左へ回った後、正面に抜けて進みます。

※ご地域によってくぐり方が異なる場合がございます。参拝される神社の所作に準じてください。

歳神様(としがみさま)

歳神様とはお正月に家々に迎えする神さまのことを言い。歳徳神(とくとくじん)・お正月さま(としこしさま)とも呼ばれます。

古代日本で農耕が発達するにつれて、年の始めにその年の豊作が祈念されるようになり、 それが歳神様をまつる行事となってお正月の中心行事となっていきました。

現代でもお正月に飾る門松や鏡餅は元々歳神様をお迎えするためのものであります。

門松は歳神様が来訪するための依代(よりしろ)であり、鏡餅は歳神様へのお供え物でありました。

各家で歳神棚(としがみだな)・恵方棚(えほうだな)などと呼ばれる棚を作り、 そこに歳神様へのお供え物をしていました。

最近では、神棚へおまつりする家庭が多くなってきているようです。

私達に生命を与え、新しい年の穀物の稔りを約束してくださる神さま、いつも私達を見守ってくださる尊い神さまをお迎えする準備をしましょう。

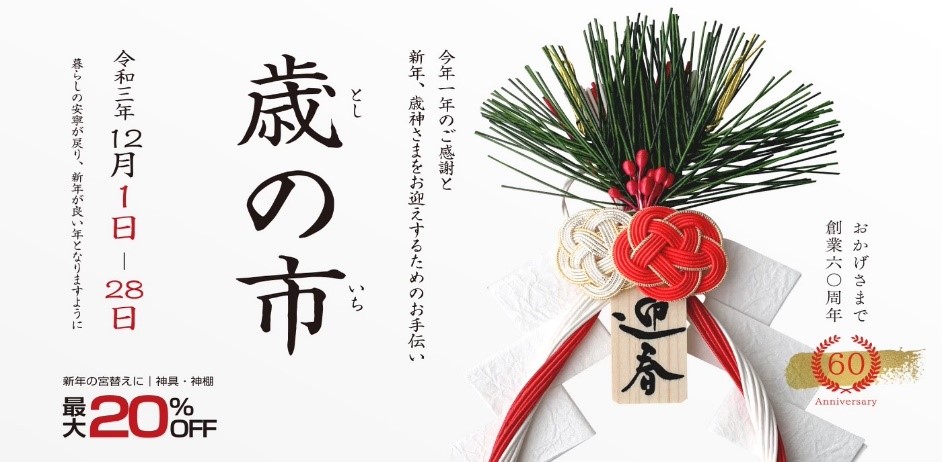

静岡木工 神棚の里では毎年恒例「歳の市」を開催いたしております。

今年一年の感謝の気持ちを込めて、皆様が新年、歳神様をお迎えする準備のお手伝いをさせていただきます。

歳の市のページはこちらから

※12月28日(火)までとなっておりますので、お早めにご覧ください。

https://kamidananosato.jp/?tid=2&mode=f5